Auto-estrada azul, por Paul Salopek

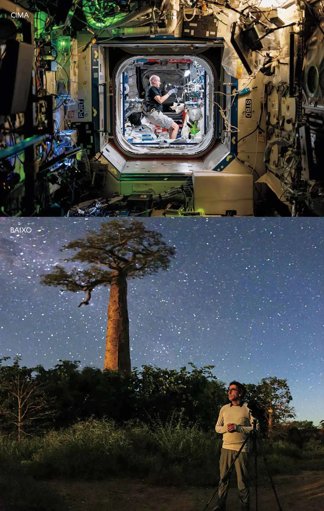

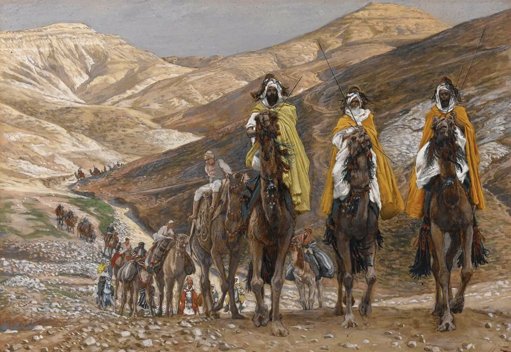

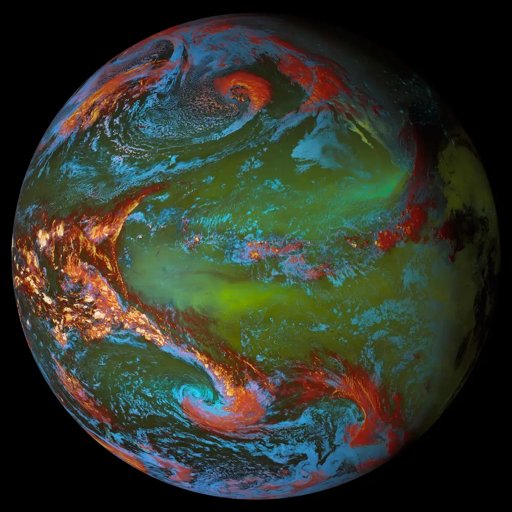

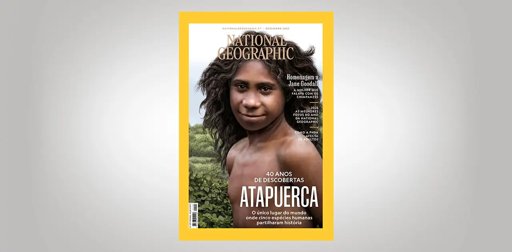

Paul Salopek, jornalista premiado e explorador da National Geographic Society, embarcou numa viagem de cerca de 39.000 quilómetros no âmbito do projecto Jornada pelo Mundo – Out of Eden Walk. Seguindo as pegadas dos nossos antepassados humanos, envia-nos esta crónica a partir do alto-mar, a caminho da América do Norte. “O mar nunca muda.”Apresento-lhe Wojciech Lechowski. Capitão mercante da costa báltica da Polónia. Irónico. Amigável. Corpulento e de ossos largos, aparentando estar fora de forma, como os oficiais dos navios ficam depois de passarem anos no mar. Lechowski é propenso a este tipo de declarações olímpicas. É um tique de comando lacónico.O que ele quer dizer é o seguinte:Num dia, o vento sopra; no dia seguinte, as ondas do oceano ficam maiores. As correntes do giro subpolar, no oceano Pacífico, rodam apenas numa direcção: em sentido horário. A 50 graus de latitude norte, os tons cinzentos do Árctico – céus metálicos e mares de grafite junto às ilhas Aleutas –congelam todas as outras cores da natureza e irão, provavelmente, fazê-lo até ao fim dos tempos. Contra estas forças primevas de água salgada, os problemas dos humanos parecem volúveis, instáveis, efémeros, insignificantes, até absurdos. O mar nunca muda.Há três décadas, quando Lechowski era um cadete de bochechas macias, os navios cargueiros empregavam pessoas com títulos como “operador de rádio” e “carpinteiro”. Agora, a vida no mar mudou completamente. Foi digitalizada, automatizada e contentorizada. A bordo de navios gigantescos, como aqueles que Lechowski comanda, a tecnologia reduziu o tamanho das tripulações para metade, de mais de 40 para cerca de 25. As comunicações instantâneas alcançam agora todos os horizontes. As grandes empresas comerciais, os reguladores governamentais e até um agricultor ansioso de Hokkaido que está a enviar uma paleta de carne Wagyu para a Califórnia, conseguem facilmente descobrir a posição de qualquer cargueiro no mar, quase ao milímetro, via satélite.Esses indivíduos até poderiam ser capazes de indicar a posição do capitão Lechowski neste preciso instante: em pé, na ponte de comando do Maersk San Vicente, um navio porta-contentores da classe NeoPanamax, que se encontra atracado em Yokohama, no Japão. (Atracado ao cais MC4, para ser mais exacto.) Espreitando por uma janela envidraçada, Lechowski beberica lentamente café de uma caneca branca. Faz tudo assim: de forma calculada, deliberada, cautelosa, como se estivesse a equilibrar o peso morto do navio de 112.224 toneladas sobre os seus ombros. Muito lá em baixo, desdobra-se o convés do navio. Tem um comprimento igual à altura da Torre Eiffel.Gruas de pórtico carregam e descarregam centenas de contentores. Estas unidades de carga semelhantes a caixotes e do tamanho de carruagens de comboio, são empilhadas em torres de 17 contentores nos porões de carga. Exactamente 4.439 contentores, cheios de produtos de consumo, bens pessoais, matérias-primas e componentes de fabrico que ultrapassam a nossa imaginação, irão atravessar o oceano Pacífico rumo à América do Norte. A operação de acondicionamento é complexa e incrivelmente rápida, uma tarefa que demora poucas horas. O computador de bordo ergue uma montanha cúbica de carga numa ordem exacta, para mais tarde ser desmontada, de forma igualmente meticulosa, nos vários portos que se sucederão – Canadá, China, Coreia do Sul e, daqui a dois meses, Japão (de novo). As gruas das docas inclinam-se a uma altura de 30 andares no céu. Abanam contentores de 20 toneladas como se fossem construções de legos.Sou menos do que uma reflexão tardia neste bailado rodopiante, titânico e sobrenatural: um jornalista que atravessa o planeta a pé, deslocando 80 quilogramas de massa a bordo de um navio. Há 13 anos, parti a pé da Etiópia para reconstituir os caminhos percorridos pelos nossos antepassados nómadas da Idade da Pedra. Faço entrevistas. Tomo nota daquilo que vou vendo pelo caminho. Agora que cheguei à última orla da Ásia, acabou-se a terra firme. Por isso, estou a apanhar uma boleia para as Américas a bordo do Maersk San Vicente. As excentricidades da minha viagem não impressionam particularmente Lechowski. Todo o tipo de idiotice é levado pela maré. O mar nunca muda.“Pode usar o nosso ginásio”, diz-me, sem a menor ponta de sarcasmo, “para se manter em forma”.De há três décadas para cá, a vida no mar mudou completamente. Foi digitalizada, automatizada e contentorizada.Olhem para o navio.Pintado do mesmo tom de azul que as piscinas, o casco do navio ergue-se sobre as docas de Yokohama como um maremoto de aço. Em cima das grades do convés, há outra muralha de contentores empilhados: cor-de-laranja, cinzentos e vermelhos. E depois, a uma altura ainda maior: a casa do leme envidraçada que é o gabinete flutuante de Lechowski. Semicerro os olhos e ergo-os na sua direcção. O meu capacete de plástico amarelo – um equipamento de segurança exigido pelas autoridades portuárias japonesas – cai da minha cabeça e rodopia no cais de betão.Segundo os mais recentes critérios da engenharia, o Maersk San Vicente é apenas um navio porta-contentores de média dimensão. No entanto, a sua escala – a imensidão fantástica, desproporcional, digna de Willy Wonka, da sua construção – é impossível de apreender com naturalidade.O navio mede 300 metros desde a proa até à popa, cerca de quatro quarteirões urbanos. Se fizer oito circuitos à volta do seu convés, terá completado uma corrida de cinco quilómetros. A sala das máquinas é uma caverna inundada de luz aberta dentro do casco, tão espaçosa como o hangar de um avião comercial. O motor possui um propulsor tão grande como um autocarro escolar. Cada um dos nove pistões do motor é tão alto como um silo de cereais e pesa mais de cinco toneladas. À velocidade máxima, o Maersk San Vicente gera 49.558 cavalos de potência. (Alexandre conquistou a Eurásia com uma cavalaria composta por apenas 6.000 cavalos.) A âncora do navio é mais pesada do que dez automóveis. E por aí adiante.O Maersk San Vicente pertence à segunda maior empresa de navegação do mundo, a A.P. Moller-Maersk, com sede em Copenhaga, sendo por ela operado. É um de pelo menos 57.000 navios mercantes que navega actualmente pelos oceanos.Esta frota internacional – navios porta-contentores, graneleiros, petroleiros, barcaças rebocadas – funciona como os glóbulos vermelhos do corpo económico do planeta. Noventa por cento de todas as mercadorias comercializadas além-fronteiras deslizam sobre a enorme membrana que separa dois fluidos: a água do mar e o ar. Quase todas as coisas importadas que comemos, vestimos, conduzimos, com que decoramos a nossa casa, nos entretemos, nos medicamos, onde enterramos os nossos mortos, que cobiçamos e desprezamos, chegam à nossa vida através de cargueiros. Sem esta caravana aquática, a nossa cultura de consumo contemporânea iria estagnar, encolher e, simplesmente, colapsar.Contudo, os 1,9 milhões de marinheiros que mantêm esta vasta correia de transporte da globalização em movimento permanecem anónimos, não recebendo qualquer reconhecimento, sendo praticamente invisíveis. Onde estão os filmes de sucesso cuja história decorre na casa do leme? Onde estão as cantigas de marinheiros dos porta-contentores? Os livros campeões de vendas sobre a marinha mercante? Os memes náuticos?“Os meus amigos, da minha terra, ainda me perguntam se vejo piratas”, diz John Cruz, o cortês imediato do Maersk San Vicente. Cruz coloca uma mão sobre um dos olhos, imitando a pala de um pirata. “É de doidos. Ninguém compreende o nosso mundo.”Cruz é um romântico. Quatro dias depois de sairmos de Yokohama, leva-me até à ponte de comando lateral do navio, um passadiço exposto bastante acima do convés. Com os braços afastados, como se estivesse no cume de uma montanha, o cabelo empurrado para o lado por ventos de 30 nós, ele segura num sextante antiquado que foi buscar a uma gaveta. Quer mostrar-me como os marinheiros de outrora utilizavam o Sol na navegação celestial. É um gesto de memória, um piscar de olhos a uma tradição náutica anterior ao radar meteorológico Doppler, à gestão corporativa, à navegação por GPS, às mensagens trocadas através do Facebook e à fantástica máquina de karaoke que ecoa na sala de recreio da tripulação. Mas esta nostalgia é supérflua. Porque a magia da água impera. O mar nunca muda.“Os meus amigos, da minha terra, ainda me perguntam se vejo piratas”, diz John Cruz, o cortês imediato do Maersk San Vicente. “É de doidos. Ninguém compreende o nosso mundo.”Nessa noite, no meu camarote espartano, fico acordado – a ouvir.Milhares de contentores esfregam-se uns nos outros dentro dos porões. Gemem e guincham contra as divisórias de aço numa sinfonia lúgubre, de baixos decibéis, à medida que o navio avança sobre uma planície de água. Talvez fosse este o som de um grupo de dinossauros.Os cartazes de segurança de banda desenhada do Maersk San Vicente mostram mulheres marinheiras. (Não corram nas escadas!) Os vídeos de treino também incluem, respeitosamente, mulheres. Os avisos afixados na sala de convívio da tripulação – uma sala de estar pequena onde é possível encontrar maionese da marca Majesty dos Emirados, doce de groselha Sun Dip do Paquistão, bolachas de água e sal Skyflakes fabricadas nas Filipinas e embalagens paleolíticas de Nutella italiana – advertem severamente contra práticas de assédio sexual.No entanto, não há mulheres a bordo do cargueiro.Com efeito, apenas 7 por cento da força laboral da A.P. Moller-Maersk é feminina. E parece que até este número desolador é uma pequena vitória. Apesar de anos de falta de mão de obra e esforços de recrutamento direccionados, menos de 2 por cento dos marinheiros da indústria mundial são mulheres. Proporcionalmente falando, existem mais mulheres a martelar ferro, no ofício da metalurgia, do que tripulantes da marinha mercante aos solavancos no mar. Tradições enraizadas, problemas de segurança, discriminação de género teimosa: o oceano continua a ser um enclave profundamente masculino.Vinte e um homens operam o Maersk San Vicente.As suas idades variam entre os 20 e os 50 e tal anos. Os seus passaportes reflectem a mudança que a indústria sofreu no pós-guerra, passando a recrutar em geografias onde a mão-de-obra era barata: Filipinas, Índia, Polónia, China. A tripulação poliglota comunica na mesa da messe em Seaspeak, uma versão nómada e abreviada de inglês. (Sendo eu um nómada com alianças questionáveis, sinto-me em casa ao lado deles.) Assinam contratos de trabalho com três a nove meses de duração. O ambiente no qual vivem a bordo é menos parecido com um acampamento de homens destemidos do que com uma estação espacial arregimentada. Trabalham, dormem e descontraem dentro de uma enorme fábrica – um armazém – que exige atenção e manutenção constante. As horas do despertar são rigidamente marcadas pelos turnos. O pequeno-almoço é servido às 7h30, o almoço às 11h30 e o jantar às 17h30. Têm direito a duas pausas para café. Conversam com os seus entes queridos através de ligações de WiFi via satélite, mas não podem ver filmes em streaming nem jogar videojogos. Os corredores beges dos conveses dos alojamentos são limpos e permanecem constantemente iluminados. A ordem e os bons modos são cumpridos. A princípio, suspeito que o fazem por eu ser jornalista. Ou talvez devido à educação cultural asiática. Mas dificilmente poderia ser de outra forma. O preço de cometer um erro no mar é quase tão grave e irreversível como em órbita. Eles vivem com o patrão.Na sala de convívio da tripulação, é possível encontrar maionese da marca Majesty dos Emirados, doce de groselha Sun Dip do Paquistão, bolachas de água e sal Skyflakes fabricadas nas Filipinas e embalagens paleolíticas de Nutella italiana. Apresento-lhe Dan John Caballero.Vinte e nove anos. Forte. Motivado. Tão sem rodeios que chega a parecer brusco. É o segundo oficial do Maersk San Vicente. “Quero ser capitão muito em breve”, diz-me, sem rodeios. “Tenho sonhos.”No início da sua carreira, Caballero foi obrigado a abandonar um cargueiro em chamas. Ele lembra-se do fumo e de gritar. E de mergulhar a partir das grades do convés como se mergulhasse do cimo de uma falésia…. Caindo, caindo e caindo até às ondas tumultuosas lá em baixo. Este desastre aconteceu num navio mais antigo, com outra empresa, noutro oceano. Anda a escrever um livro sobre o sucedido. Escreve as palavras no ecrã luminoso do seu smartphone durante as pausas do brutal torno do meio, que dura desde a meia-noite até às 4h00. A cada 12 minutos, um alarme automático soa na ponte de comando escurecida. O som alto abala a escuridão calma do oceano. Caballero levanta-se do lugar do capitão para desligá-lo, uma vez após outra, pressionando um botão vermelho. Serve para manter o homem que se encontra de vigia alerta durante a noite. Caballero é de Cebu, o porto filipino onde Fernão de Magalhães cravou uma cruz antes de ser morto por um golpe desferido por um sabre filipino. Derivado da palavra cebuana sugbú, o nome da cidade significa “mergulhar na água”.Ou apresento-lhe Sagar Pandey.Durante uma década, Pandey filmou anúncios e séries televisivas em Mumbai. Depois, o COVID acabou com os biscates de videografia. O pai era marinheiro. Por isso, aos 25 anos, Pandey enveredou pelo negócio da família. O acordeão da sua testa toca uma canção triste de frustração ao recordar o sucedido.Acompanho Pandey no seu turno. É um marujo encarregado da manutenção do navio: intenso, magro e brincalhão; fala com um tom rápido e divertido. Nas costas das suas jardineiras, o seu nome está escrito com um $ em vez de um S.O navio enorme é umlabirinto de solidão.A sua super-estrutura – seis conveses de corredores revestidos por portas de camarotes, uma cozinha, salas de reuniões para os oficiais, uma lavandaria, uma “loja de bordo” rudimentar que vende refrigerantes e batatas fritas com desconto – dá lugar apassagens industriais vazias, serpenteantes, com tubos de vapor e cabos eléctricos. O tecto acima dos porões de carga fechados é tão alto que desaparece na escuridão. Correntes de âncoras com elos do tamanho do meu corpo encontram-se enroladas e guardadas dentro de cacifos que poderiam facilmente alojar um edifício de dois pisos. Tudo está pintado com cores divertidas: vermelho-sangue, verde-lima, branco-cal. Os tripulantes vestem jardineiras azuis-escuras. Os seus capacetes de plástico são amarelo-fluorescente. É como deambular num quadro elementar de Mondrian que abana subtilmente sob os nossos pés.Pergunto a Pandey sobre os Himalaias de carga que viajam a bordo. É impossível evitar ideias apocalípticas: quanto tempo poderíamos nós, os 22, sobreviver, longe de terra firme, a bordo de um navio do tamanho de um arranha-céus, carregado com toneladas de possibilidades intermináveis – quem sabe, até contentores refrigerados com champanhe? Ou prateleiras com kiwi? Ou paletas de iPhones? Ou carregamentos de areia para gato?“Temos um manifesto”, diz Pandey, encolhendo os ombros, “mas quem quer saber disso? O nosso trabalho é só transportar as coisas”.Ouço esta resposta da boca de outros membros da tripulação. Como se fossem entregadores de encomendas, preocupam-se com o processo.Pandey remove tinta estalada do convés com um descascador a motor. A ferramenta eléctrica faz girar uma escova com agulhas de aço a até 5.000 rotações por minuto, raspando estridentemente as superfícies de metal, naquilo a que Pandey chama “a interminável guerra de um marinheiro contra a ferrugem”. Pandey aplica o seu peso sobre a ferramenta. Faíscas voam. Eu observo-o. Olhando para a sua silhueta contra o horizonte cinzento impecável do Pacífico, ele poderia ser um dos argonautas de Jasão. Ou um monge a bordo da barca de São Brandão. Ou um navegante do Holocénico a remar sobre as ondas geladas da Beríngia. A única profissão humana mais antiga do que esta é a caça-recolecção. Pandey ainda faz filmes: publica no YouTube diários de viagem endiabrados sobre as suas estadias nos portos do Vietname, da Malásia, do Panamá. Graças à eficiência da contentorização, as licenças para ir a terra encolheram de dias para horas.O navio enorme é um labirinto de solidão. A sua super-estrutura dá lugar a passagens industriais vazias, serpenteantes, com tubos de vapor e cabos eléctricos.“As pessoas da minha terra não compreendem os sacrifícios. É como se fosse um filme para eles: Ena, que giro! Olha as tempestades! Mas não é giro. Pode ser bastante duro”, diz ele. “Não vemos a nossa família durante meses. Há tipos neste navio que têm filhos com um ou dois anos. Eu vejo os vídeos deles. Os miúdos desatam a chorar.”Pandey pega num balde e numa escova. Reveste o convés de metal acabado de polir com um verniz sintético, à base de polímero. A substância reconstrói-se quimicamente se for arranhada ou corroída. Os marinheiros chamam-lhe tinta “auto-regeneradora”.Nunca encontraremos o navio mais antigo.Os artefactos que flutuam raramente duram – pelo menos, não à escala das primeiras migrações humanas. Até há pouco mais de um século, a maioria dos navios eram em madeira. Apodreciam até ficarem reduzidos a átomos. Há cerca de 50.000 anos, por exemplo,o Homo sapiens, navegou até à Austrália. Ninguém consegue imaginar como. Talvez numa jangada de bambu. O mesmo raciocínio se aplica os primeiros povoadores das Américas durante um degelo interglaciar ocorrido há mais de 15.000 anos. Um conjunto crescente de provas aponta para dispersões costeiras nas margens ocidentais do continente, talvez inicialmente através de embarcações cobertas com peles, semelhantes aos caiaques dos Inuit.“Sabemos que as pessoas faziam e utilizavam embarcações há 13.000 anos devido à presença dos restos mortais de uma pessoa desse período na ilha de Santa Rosa, no arquipélago das Channel Islands, ao largo da costa do sul da Califórnia”, escreve Jennifer Raff em Origin: A Genetic History of the Americas. “Seria necessária uma embarcação para ali chegar naquela época.”Svante Pääbo, o eminente paleogeneticista sueco, tem as suas próprias perguntas sobre estes mistérios. Dizem respeito às correntes da mente.Os nossos antepassados pré-humanos mais próximos, os neandertais, ficaram perplexos nas praias durante centenas de milhares de anos – é esta a opinião de Pääbo – sem imaginarem, nem se atreverem a atravessar o mar aberto. O Homo sapiens, por outro lado, deve ter utilizado cavalos para levar troncos para dentro de água e remou até horizontes desconhecidos. “Foram os seres humanos totalmente modernos que iniciaram esta coisa de se aventurarem no oceano, até sítios de onde não se vê terra”, diz o galardoado com o Prémio Nobel. “Parte disso é tecnologia, evidentemente: é preciso ter navios para fazê-lo. Mas também existe, como gosto de pensar ou de dizer, alguma loucura. Está a ver? Quantas pessoas devem ter zarpado e desaparecido no Pacífico antes de encontrarem a Ilha da Páscoa? Quer dizer, é ridículo. E por que haveria alguém de fazer isso? Seria pela glória? Pela imortalidade? Por curiosidade?”O Maersk San Vicente é um burro de carga do comércio. Também é uma máquina do tempo.Durante a nossa travessia de 11 dias do Pacífico Norte, atravessamos 17 fusos horários. O que significa isto? Significa que os relógios se tornam instrumentos idiotas. Significa que o próprio tempo se dissolve. Significa que o sono se vai esvaindo.“Não vemos a nossa família durante meses. Há tipos neste navio que têm filhos com um ou dois anos. Eu vejo os vídeos deles. Os miúdos desatam a chorar.”(Sagar Pandey, marujo)Deambulo pelos corredores do navio durante horas. Confuso, de olhos sonolentos, esgotado no meio de uma névoa de neurónios avariados. O meu córtex parietal, o quadrante do meu cérebro associado à percepção do tempo, estica-se como borracha aquecida em quatro direcções.Primeiro, o meu corpo está sincronizado com a hora do Japão. (GMT +9.) Depois, a minha mente está associada a uma avalanche de comunicações profissionais durante o “período diurno”– telefonemas, e-mails, mensagens de texto – relacionadas com o meu destino final, o Alasca. (GMT -9.) Existe ainda a força palpável de uma bolha cronológica chamada “horário do navio”. Segundo cálculos que só ele compreende, o capitão Lechowski adianta os relógios do navio pressionando um botão na ponte. No quarto dia que passamos no mar, ele comprime uma tarde, retirando-lhe três horas; no sexto dia, ele adianta os relógios mais duas horas, etc. Desta forma, a tripulação mantém turnos de trabalho equitativos, à medida que engolimos fusos horários na nossa viagem rumo a leste, em direcção à alvorada. Por fim, temos a realidade diáfana do “tempo natural”. Espreitemos por uma escotilha: a luz ou escuridão marcam a hora, o minuto e o segundo que deslizam sob a quilha na nossa longitude. Numa manhã, estamos no horário das Filipinas. Duas tardes mais tarde, estamos no horário de Vanuatu. Deslizando sobre a Linha Internacional de Data, a 180 graus de longitude, ondulando de pólo a pólo a leste do Hawai, regressamos a ontem.“Sete fusos para leste. Onze fusos para oeste”, graceja Lechowski sobre as suas viagens no Pacífico. “Calculo que já devo estar quatro dias mais novo.”“Foram os seres humanos totalmente modernos que iniciaram esta coisa de se aventurarem no oceano, até sítios de onde não se vê terra”, diz Svante Pääbo, o eminente paleogeneticista sueco que ganhou um Prémio Nobel. Apresento-lhe Ricardo Pascual.Ele mede a vida com um relógio de cozinha. Nascido na pobreza na cidade de Cabanatuan, nas Filipinas, Pascual, de 49 anos, acumula mais de 20 anos como cozinheiro no mar. O seu pai vendia pastéis de peixe e pevides de abóbora salgadas nas esquinas do bairro. A vida no mar conseguiu elevar Pascual à classe média.“Olhe, não é fácil”, explica ele na cozinha de bordo, onde se ouvem os Bee Gees numa aparelhagem à moda antiga e um rolo de massa desliza, para a frente e para trás, em cima de um balcão, marcando o tempo com períodos de 19 segundos, no meio de ondas de três metros. “Temos de satisfazer gostos diferentes. Os indianos não comem carne de vaca, por isso acrescentamos peixe. Nada de porco para os muçulmanos. Temos de saber como misturar ervas e especiarias, sobretudo para os indianos e os europeus. Temos um tipo que é vegetariano”.Coroado com um chapéu de cozinheiro, Pascual detém a segunda posição mais importante a bordo do navio, a seguir ao capitão: oficial da moral. A comida é um refúgio no mar, o grande mitigador. Ele improvisa constantemente novas refeições para lutar contra a rotina. (Enquanto diz isto, despeja uma lata de leite condensado em cima de pedaços de ananás e peito de frango que cozinham em lume lento, preparando um pininyahang manok.) Pascual tem a expressão reservada de um homem profissionalmente endurecido por poucos louvores. Ele deixa restos de salada e bolo. De manhã, o bolo desapareceu.O mar nunca muda.A comida é um refúgio no mar, o grande mitigador. O cozinheiro de serviço improvisa constantemente novas refeições para lutar contra a rotina.Ou apresento-lhe Ramesh Kumar, de 38 anos, o operador de máquinas barbudo do Maersk San Vicente.“Eu conheço a sua terra”, digo-lhe, porque acabo de descobrir um facto improvável: há muitos anos, enquanto me arrastava pela Índia, avistei a terra natal de Kumar, no Thar, um vasto deserto onde as poucas estradas se desenrolam entre tórridos ventos loo, camelos de olhar fixo e dunas de poeira cor de osso.“A sério?”, pergunta Kumar, fingindo interesse.“É espantoso, não é?” Insisto. “Imagine – quais seriam as probabilidades de nós os dois nos conhecermos aqui no meio do Pacífico?”“Sim.”Kumar é um racionalista. Um filósofo. Uma espécie de médico. Passa os seus dias em baixo do convés, fazendo palpitar o coração, com diversas câmaras, do navio. “Na sala das máquinas, temos de saber ouvir”, diz ele. As máquinas têm a sua própria linguagem, a sua própria música: no meio dos tremores ensurdecedores das válvulas, bombas, pistões e volantes de inércia, uma nota em falso anuncia problemas. “Foi a falta de água em casa que me fez vir para aqui”, diz Kumar sobre a sua fuga das secas cada vez mais graves da sua árida terra natal. “E foi esta água toda que me permitiu voltar”.Duas décadas a ganhar salários a trabalhar no mar financiaram a abertura de uma oficina de automóveis de gestão familiar na Índia. Ele espera entregar definitivamente os seus protectores auriculares daqui a cinco anos e ir afinar motores no Thar. Pelo caminho, perdeu os funerais de dois avós e o casamento da irmã.“Noventa por cento daquilo que tenho neste mundo, ganhei-o através deste trabalho”, diz Kumar, friamente. “Mas também perdi muitas coisas. É a vida.”“Sete fusos para leste. Onze fusos para oeste. Calculo que já devo estar quatro dias mais novo.”(Wojciech Lechowski)A marinha mercante continua a ser uma abstracção para os seus consumidores globais.É raro os navios cargueiros entrarem a todo o vapor nos cabeçalhos dos jornais, seja como desastres noticiosos ou amostras de políticas de maior escala. Como os engarrafamentos causados pela COVID. (“Alguns navios ficaram duas ou três semanas à espera de ancorar em Los Angeles”, recorda Lechowski.) Ou as guerras das tarifas de Trump. (Os portos norte-americanos estão actualmente a lidar com declínios comerciais de dois dígitos). Ou os efeitos de dezenas de milhares de motores navios gigantescos na crise climática. (À semelhança de muitas empresas globais de transportes de mercadorias, a Maersk comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa.) No entanto, o governo norte-americano, afirmando que a crise climática é uma farsa, conseguiu recentemente penetrar nas brechas dos mecanismos internacionais reforçados de aplicação da lei.O Maersk San Vicente desliza rumo a leste sobre o giro subpolar.A corrente contrai-se, como um músculo gigante, no Pacífico Norte, acrescentando mais um ou dois nós à velocidade do navio. O capitão Lechowski “super abranda” os motores em direcção a Prince Rupert, no Canadá. Raramente ultrapassamos os 14 nós, um pouco mais de metade da velocidade máxima do navio. Isto cumpre dois propósitos: reduzir os poluentes e diminuir para apenas 250.000 dólares a factura de combustível deste bunker que atravessa o Pacífico.Certa noite, passamos por uma galáxia de navios chineses de pesca de arrasto de lula. Os potentes holofotes do convés dos navios capturam as suas presas e iluminam as ondas com um estranho tom de verde. A frota de pesca – composta por um grande número de navios – apresenta-se espalhada na escuridão, como uma cidade flutuante.Avançamos sobre o monte marinho de Daiichi-Kashima, um pico que se ergue 3,5 quilómetros acima da planície abissal do oceano – um vulcão afogado. Neste local, a placa do Pacífico desliza sob o manto terrestre à velocidade de um palmo por ano, desencadeando sismos frequentes.Passamos mais um dia a atravessar um funil de fumo cinzento no horizonte setentrional: está a arder um navio porta-contentores de pavilhão liberiano, que transportava 3.000 automóveis. A tripulação abandonou o navio. Outros cargueiros que navegam nas proximidades vão em seu socorro.Avistamos baleias. Aves pelágicas. Uma lua cheia amarela nasce sobre o mar cor de carvão, com o seu brilho reluzindo nas ondas como obsidiana polida.A sul das Aleutas, outra lua nasce durante o dia: uma enorme bola de golfe branca instalada sobre um altíssimo tee quadrangular. A bola é um radar marinho secreto dos EUA: o SBX-1. O tee é uma plataforma petrolífera reaproveitada com propulsão autónoma. A estrutura ergue-se 70 metros acima das ondas.“Não emite qualquer som no espectro de rádio e não aparece no AIS”, diz o imediato Cruz, referindo-se ao sistema de localização global que os navios têm de utilizar a fim de evitarem colisões. Ele suspeita que o radar está a monitorizar o lançamento de foguetes na Coreia do Norte.“Noventa por cento daquilo que tenho neste mundo, ganhei-o através deste trabalho. Mas também perdi muitas coisas. É a vida.”(Ramesh Kumar, marujo)“Não nos aproximamos”, murmura o capitão Lechowski, semicerrando os olhos atrás dos binóculos.Na noite do nosso décimo dia no mar, entramos, finalmente, em águas canadianas.Na ponte de comando, escura como breu, de Lechowski, os ecrãs do radar mostram nébulas electrónicas a aparecer e desaparecer. Sistemas estelares e constelações explodem, dissolvem-se e voltam a surgir nos monitores digitais, um cosmo desenhado por seres humanos que cintila mesmo em baixo dos olhos dos oficiais na ponte. Homens que a seca e a pandemia juntaram. Que a necessidade e o acaso juntaram. Os pontos brilhantes são o topo de milhares de ondas do oceano que reflectem os sinais electromagnéticos do navio. As ondas são passadas a ferro e alisadas pela enorme proa do navio. Nem conseguimos senti-las. Nós viemos prontos para arrasar.A National Geographic Society, empenhada em divulgar e proteger as maravilhas do nosso mundo, financia o explorador Paul Salopek e o projecto Out of Eden Walk desde 2013. Explore o projecto aqui. Siga Paul no Instagram e no X (Twitter). Paul Salopek nasceu nos Estados Unidos da América e foi criado no México. Enquanto escritor e jornalista, visitou mais de 50 países e ganhou dois Prémios Pulitzer pelas suas reportagens sobre a genética humana e a guerra na República Democrática do Congo. Paul já trabalhou como pescador comercial nos oceanos Atlântico e Pacífico, como mineiro de ouro na Austrália, e geriu um rancho de gado no México. Recebeu uma Bolsa Nieman na Universidade de Harvard e leccionou jornalismo na Universidade de Princeton.